Von Fabian Jaskolla

1972 erschien unter Leitung von Donella und Denis Meadows der Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, welcher mithilfe eines Computermodells die möglichen Folgen unbegrenzten Wachstumsstrebens auf einem endlichen Planeten modellierte. 50 Jahre später skizzierte der Club of Rome mit dem Wuppertal Institut in Earth for All Deutschland. Aufbruch in eine Zukunft für alle den Weg in eine Wohlergehensgesellschaft.

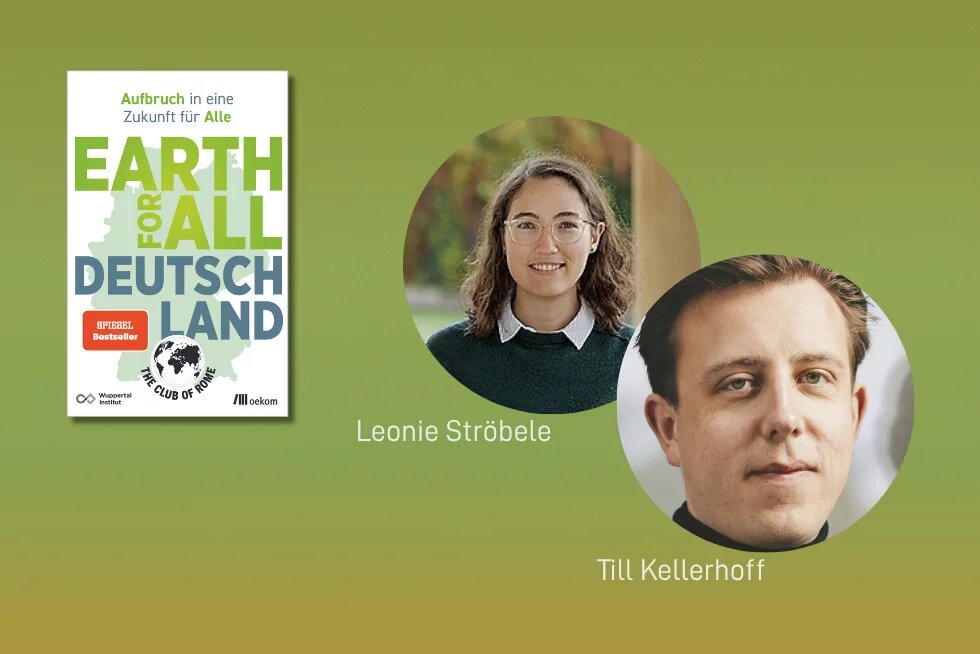

Sechs von neun planetaren Grenzen sind überschritten, 2023 war das wärmste Jahr seit mindestens 100.000 Jahren – es sind düstere Fakten, mit denen Till Kellerhoff eingangs eine Standortbestimmung vornimmt. Doch war es keineswegs das Ziel der Grenzen des Wachstums apokalyptische Visionen zu zeichnen, viel eher ging es um eine Skizzierung möglicher Szenarien für die weitere Entwicklung der Welt. 50 Jahre später zeigt Earth for all Deutschland auf, dass wir an einer Weggabelung stehen: entweder wird ein unambitionierter Pfad weiterverfolgt (Too little, too late) oder es gelingt ein großer Sprung (Giant Leap) in eine Wohlergehensgesellschaft innerhalb planetarer Grenzen.

Kehrtwenden für eine Wohlergehensgesellschaft

Um diese Wohlergehensgesellschaft zu erreichen, zeigt das aktuelle Werk fünf bis sechs Kehrtwenden auf: Armutswende, Ungleichheitswende, Empowermentwende, Ernährungswende, Energiewende und Ressourcenwende. Alle Wenden sind mit konkreten politischen Maßnahmen unterfüttert. Wesentlich ist für Kellerhoff die Verknüpfung von sozialer mit ökologischer Dimension: ein ökologischer Umbau ohne Abbau der sozialen Ungleichheit ist zum Scheitern verurteilt. Sowohl national wie auch international ist Gerechtigkeit ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung einer sozialökologischen Transformation: zwischen Arm und Reich, Nord und Süd.

Mit kollektivem Handeln Strukturen verändern

In ihrem Anschlussvortrag skizziert die Psychologin Leonie Ströbele eine Perspektive jenseits dieser systemischen Wenden und blickt auf die Einflussfaktoren auf kollektives Handeln. Neben großen gesellschaftlichen Kehrtwenden bedarf es nämlich auch des individuellen Handelns – ohne dieses zu überhöhen. „Wir müssen nicht als Einzelne die Welt retten“, kommentiert Till Kellerhoff im Gespräch. Zugleich kann individuelles Handeln einen Unterschied machen: von der Arbeiter- über Bürgerrechts bis hin zur Klimabewegung der letzten Jahre. Kollektives Handeln als ein Handeln mit dem Ziel Strukturen zu verändern kann echte Veränderungen herbeiführen.

Identifikation, Moral und Wirksamkeit als Treiber der Veränderung

Doch was braucht es, damit Menschen sich in Kollektiven zusammenschließen und ins Handeln kommen? Ströbele verweist auf drei wesentliche Faktoren: Soziale Identifikation, Moralische Überzeugung und Wirksamkeitsüberzeugung. Ein gemeinsames „Wir-Gefühl“ und die Identifikation mit der Gruppe tragen dazu bei, dass man sich ihr anschließt. Doch auch die persönliche Überzeugung, dass etwas richtig ist, ist wesentlich. Diese ist keineswegs nur rational, sondern auch mit Emotionen wie Wut, Empörung oder Ärger über Ungerechtigkeit verbunden. Zuletzt führt Ströbele die Wirksamkeitsüberzeugung an und differenziert dabei zwischen kollektiver Wirksamkeitserfahrung und partizipativer Wirksamkeitserfahrung. Erstere meint die Wirksamkeit der Gruppe und die Perspektive auf tatsächliche Veränderung, zweitere den individuellen Beitrag innerhalb der Gruppe.

Für ein anderes Fortschrittsverständnis

Im Gespräch beider Perspektiven von Till Kellerhoff und Leonie Ströbele zeigt sich eine notwendige Verknüpfung Kollektiven Handelns und strukturellen Wandels. Auf die Frage danach, was ihr Hoffnung macht, führt Leonie Ströbele die vielen kleinen Beiträge der Menschen im Alltag an, die sich jedoch zu einem großen Ganzen zusammensetzen. Till Kellerhoff weist daraufhin, dass alles notwendige Wissen wie technische Möglichkeiten gegeben sind, um den Giant Leap tatsächlich zu schaffen. In seinem Vortrag verweist er auf die Enzyklika Laudato si‘, welche für ein anderes Fortschrittsverständnis plädiert: „Es geht schlicht darum, den Fortschritts neu zu definieren. Eine technologische und wirtschaftliche Entwicklung, die nicht eine bessere Welt und eine im Ganzen höhere Lebensqualität hinterlässt, kann nicht als Fortschritt betrachtet werden.“ (LS 194) Vielleicht ist es auch dieser Wandel im Denken, durch welchen eine „ökologische Umkehr“ (LS) überhaupt erst möglich wird.

Earth for all Deutschland. Aufbruch in eine Zukunft für alle - grenzfragen

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Club of Rome - 50 Jahre danach - Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Klimaschutz - Ist der Einzelne machtlos? - Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Eine Kooperation mit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Weitere Informationen zu „Earth for all Deutschland. Aufbruch in eine Zukunft für alle“

Dieser Text erschien zuerst hier.