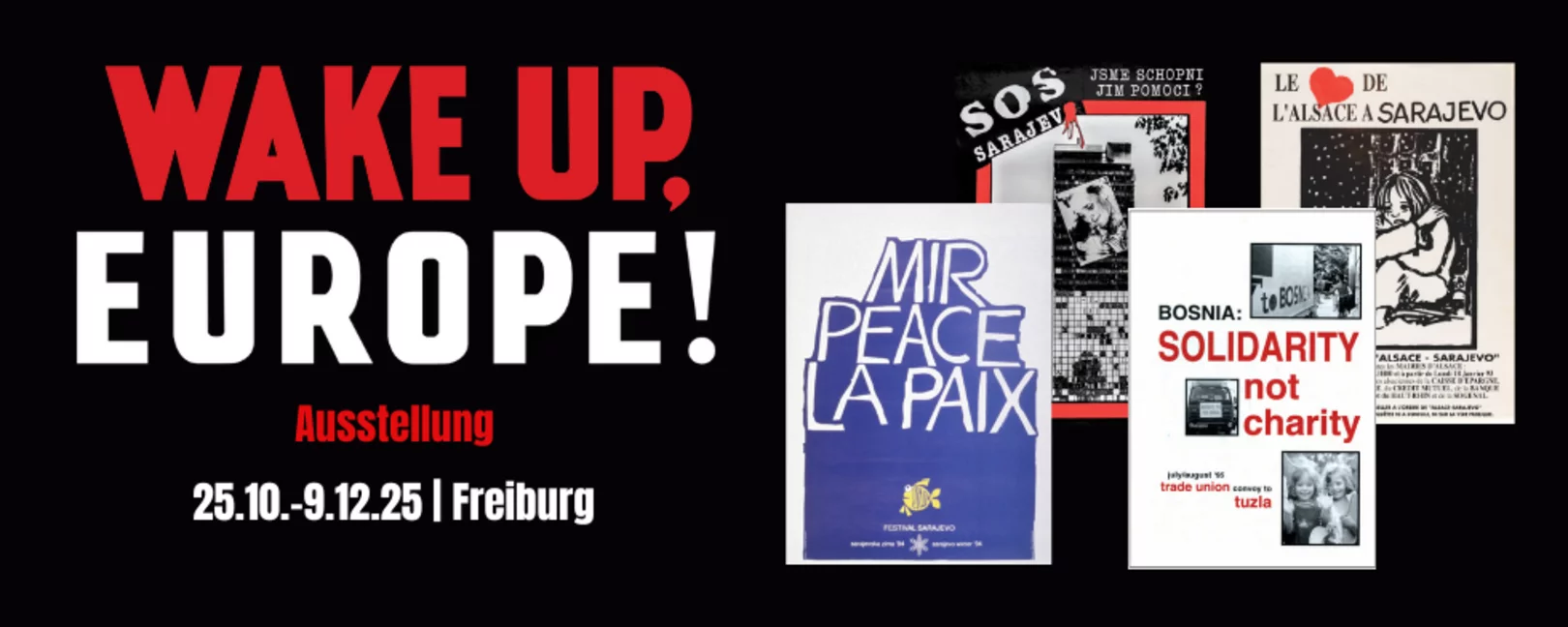

Wake Up, Europe!

Ausstellung vom 25. Oktober - 9. Dezember 2025 in Freiburg

Eine Ausstellung über Solidarität mit Menschen in Bosnien und Herzegowina während des Krieges 1992-1995

2025 jähren sich sowohl der Genozid von Srebrenica als auch das Kriegsende in Bosnien und Herzegowina zum 30. Mal.

In diesem Kontext zeigen Amica e.V. und die Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg die Ausstellung "Wake up, Europe!" des Historischen Museums Bosnien und Herzegowina.

Wie hat Europa auf den Krieg in Bosnien und Herzegowina reagiert, der vor 30 Jahren, im November 1995, endete?

Als 1992 der Krieg in Bosnien und Herzegowina ausbrach, hofften viele in der Hauptstadt Sarajewo und in ganz Bosnien und Herzegowina auf Unterstützung aus Westeuropa. Die Menschen hofften, dass die westlichen Regierungen politisch und militärisch eingreifen würden, um der neuen unabhängigen und international anerkannten Republik Bosnien und Herzegowina zu helfen.

Das vorherrschende Narrativ in den westlichen Regierungen und Medien war, dass es sich um einen internen Konflikt handelte, der auf "uralten Hass" zwischen Muslimen, Serben und Kroaten zurückzuführen sei und an dem alle Gruppen gleichermaßen schuldig seien. Viele hatten das Gefühl, dass er sie nicht wirklich betraf oder dass man nichts dagegen tun könne. Für die meisten Menschen in (West)Europa blieb der Krieg in Bosnien und Herzegowina weitgehend ein TV-Ereignis.

Enttäuschung und Appelle aus Bosnien und Herzegowina

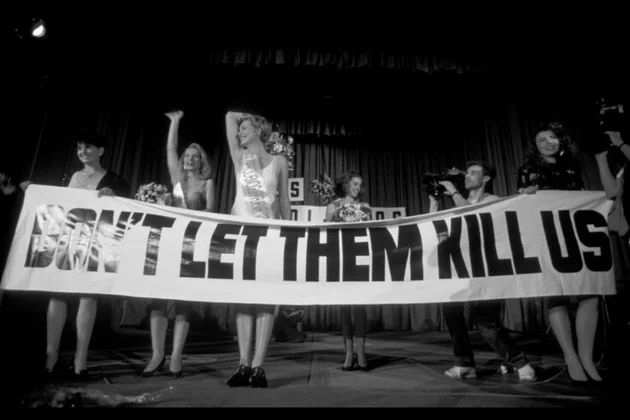

Viele Menschen in Bosnien und Herzegowina waren von der Haltung Europas und der Welt zutiefst enttäuscht, fühlten sich im Stich gelassen und verraten. Während sie ihren eigenen Widerstand auf politischer, militärischer und kultureller Ebene fortsetzten, wandten sich viele Bürger:innen von Bosnien und Herzegowina auch an die Regierungen und die Öffentlichkeit in Europa und der Welt. Sie baten immer wieder um Unterstützung und forderten dazu auf, nicht passiv und neutral zu bleiben.

Angesichts der Berichterstattung über Gräueltaten und massive Menschenrechtsverletzungen wie Massenvergewaltigung und Vertreibungen (oder: von den Tätern so genannte „ethnische Säuberungen“), schlossen sich tausende Menschen in ganz Europa und darüber hinaus zusammen, um nicht länger tatenlos zuzuschauen. Neben professionellen Hilfsorganisationen mobilisierten sich auch „gewöhnliche“ Bürger:innen, Nichtregierungsorganisationen, informelle Gruppen und Künstler:innen, um ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen.

Europaweite Initiativen der Solidarität

Zahlreiche Initiativen entstanden in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, der Tschechischen Republik und in anderen europäischen Ländern. Diese Unterstützung nahm verschiedene Formen an. Bosnischen Flüchtlingen, die in anderen europäischen Ländern Zuflucht suchten, wurde auf verschiedene Art geholfen. Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter wurden gesammelt und nach Sarajewo und in andere Teile von Bosnien und Herzegowina transportiert. Demonstrationen, Versammlungen und Informationskampagnen wurden organisiert, um Mitbürger:innen zu mobilisieren und Druck auf die eigenen Regierungen auszuüben, damit diese ihre Politik gegenüber Bosnien und Herzegowina ändern.

Ziel und Perspektive der Ausstellung

Die Ausstellung gibt einen historischen Überblick über diese Initiativen und beleuchtet damit, eine wenig bekannte Dimension des Bosnienkriegs. Wir zeigen verschiedene Formen des Engagements, konkrete Beispiele aus verschiedenen Ländern, sowie Diskurse und Diskussionen, die diese Mobilisierungen begleiteten. Auf diese Weise wollen wir diejenigen würdigen, die während des Krieges nicht gleichgültig blieben, sondern Unterstützung und Solidarität für die Zivilgesellschaft in Bosnien und Herzegowina zeigten. Die Ausstellung konzentriert sich hauptsächlich auf Europa und teilweise auf die USA, was aber nicht bedeutet, dass es außerhalb der "westlichen Welt" keine Unterstützungs- und Solidaritätsmobilisierungen für Bosnien und Herzegowina und seine Bürger:innen gab.

Die Ausstellung will nicht nur zum Wissen und zur Reflexion über den Krieg in Bosnien und Herzegowina als Teil der europäischen Zeitgeschichte beitragen, sondern auch zum Nachdenken über wichtige Fragen für die Gegenwart anregen: Was verstehen wir unter Solidarität? Tun wir genug, um uns mit anderen zu solidarisieren? Was kann ich persönlich tun?

Amica e.V. und Solidarität aus Freiburg

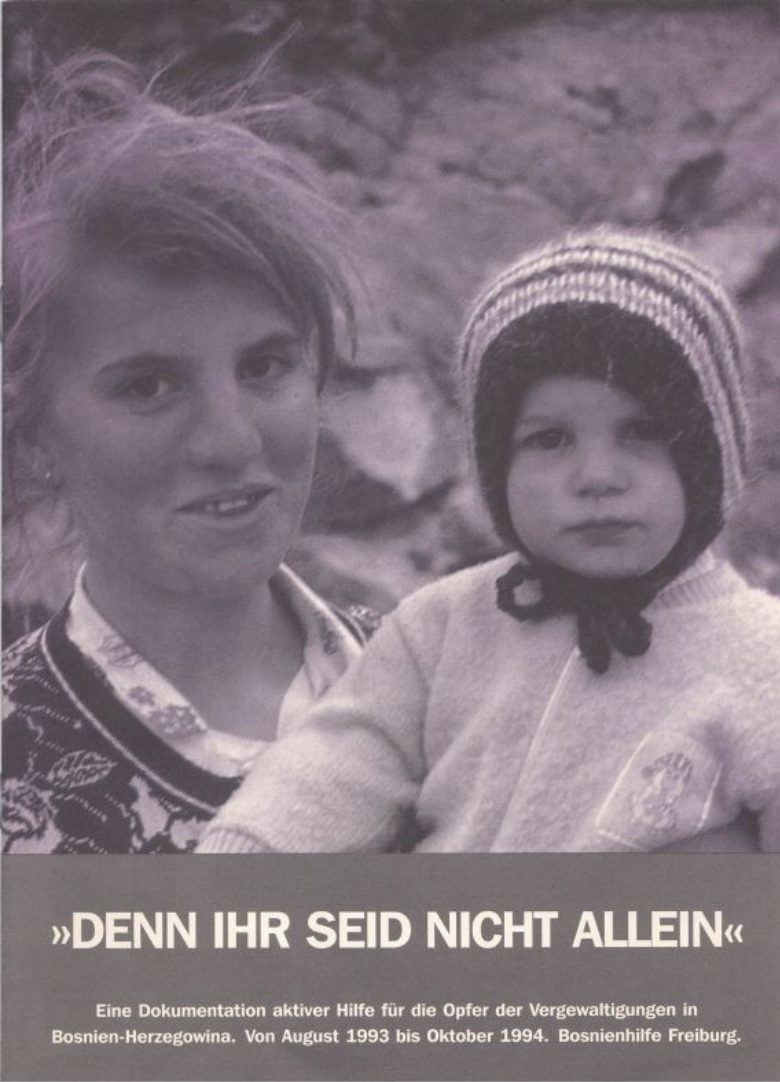

Aus einer der genannten Initiativen heraus entstand in Freiburg Amica e.V.: Das soziokulturelle Zentrum FABRIK in Freiburg wurde ein Zentrum des Engagements in Deutschland. Freiburger Bürger:innen sammelten Hilfsgüter, Bekleidung, Lebensmittel und Medikamente sowie gynäkologische Instrumente und organisierten zahlreiche Hilfsgütertransporte nach Tuzla, mitten ins Kriegsgebiet, wo eine große Zahl intern vertriebener Menschen Zuflucht suchten, die meisten von ihnen schwer traumatisierte Frauen und Kinder. 1994 errichtete Amica gemeinsam mit Partner:innen vor Ort ein erstes Schutzhaus für Frauen als Anlaufstelle für Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt.

"Wake up, Europe!" Ausstellung in Freiburg:

Kirchstraße 4, 79100 Freiburg

Die Ausstellung ist vom 25.10.-9.12.2025 im 2. Obergeschoss ausgestellt.

In den Herbstferien (27.-31.10.) ist die Ausstellung nicht zugänglich.

Stufenfreier Zugang über den Aufzug im Hinterhof.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00 - 18:00 Uhr

Produktionsleiterin: Elma Hašimbegović

Recherche: Dr. Nicolas Moll

Autor:innen: Dr. Nicolas Moll, Dina Memić

Digitalisierung: Esad Hadžihasanović

Der Bosnienkrieg begann im April 1992, als nach einem Referendum das unabhängige "Bosnien und Herzegowina" ausgerufen worden war. Auf der einen Seite standen diejenigen, die gegen den neuen Staat kämpften: zunächst nationalistische bosnische Serb:innen unterstützt von Serbien, dann auch nationalistische bosnische Kroat:innen mit Unterstützung Kroatiens. Sie zielten darauf, das Land zu zerteilen und Gebiete jeweils Serbien bzw. Kroatien zuzuschlagen. Auf der anderen Seite standen diejenigen, die sich mit der Regierung von Bosnien und Herzegowina für einen multinationalen Gesamtstaat einsetzten: vor allem bosnische Muslime (die seit 1993 offiziell Bosniak:innen genannt werden), aber auch nichtnationalistische bosnische Serb:innen und Kroat:innen sowie der Teil der Bevölkerung, der sich nicht ethnisch definierte.

Der Krieg gegen den neuen Staat und die multinationale Gesellschaft wurde mit größter Brutalität geführt: Die Politik der "ethnischen Säuberung" der bosnoserbischen und bosnokroatischen Nationalisten beinhaltete Zerstörungen, Vertreibungen, Vergewaltigungen und Massenmord. Ziel war es, ethnisch homogene Gebiete zu schaffen. Dazu gehörte auch die systematische Ermordung von über 8.000 bosniakischen Menschen bosnischen Muslimen in Srebrenica im Juli 1995 durch bosnoserbische Einheiten, die später von internationalen Gerichten als Völkermord eingestuft wurde. Im Dezember 1995 endete der Krieg mit der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton. Er hinterlässt ein geteiltes Land voller Leid: Schätzungen zufolge sind an die 100.000 Menschen gestorben, zwei Millionen Menschen geflohen, mind. 8.000 Menschen sind weiterhin vermisst. 20.000 - 50.000 Menschen wurden Opfer von (Massen-) Vergewaltigung.

Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung, Amica e.V.

Kooperationspartner:

Förderer: